2日遅れの報告となったが、6月4日、春日部工業高校を訪問した。

7月5日発行予定の「埼玉新聞受験特集」の取材に同行した。

「よみうり進学メディア埼玉版」同様、ふだん注目されることが少ない専門高校(学科)にスポットを当てようという企画である。

◆「北春日部駅」から徒歩3分

東武スカイツリーライン「北春日部駅」から徒歩3分の好立地である。

「北春日部駅」は「春日部駅」から一駅。

急行が停まらないのが唯一の弱点だが、駅を出れば目の前に学校が見えておりアクセスは抜群だ。

創立は1964年(昭和39年)。

この頃、62年に狭山工業、63年に久喜工業と、工業高校の設立が相次いだのは、わが国が高度成長期に入っており、産業人材の育成が急務であったからだ。

学科は、電気科・機械科・建築科の3科構成。

電気科と機械科は、「工業」と名の付く高校にはすべて設置されている。

建築科は、東西南北に一校ずつある(大宮・川越・熊谷・春日部)。

◆電験三種合格者も

今回は電気科メインに取材したが、他の2学科の授業(実習)、設備もすべて見て回った。

そのため約3時間に及ぶ長時間取材となった。

電気科の授業では、電験三種に合格した生徒(3年生男子)に話を聞くことができた。

電験三種とは、「第三種電気主任技術者」のことである。

発電所・変電所やビル・工場などで変電設備や配線の保守管理を行う仕事に従事できる国家資格だ。

大学工学部レベルで合格率は10%前後らしい。

難しい試験なので同校にとっても8年ぶりの合格者ということだ。

話を聞いて驚いたのは、彼は中学生のときに電気工事士の資格を取得していたことだ。

通常、工業高校電気科に入ってから目指す資格を中学生にしてすでに持っていた。

なぜ取ろうと思ったのか聞いてみた。

「父親に、工業高校に入るには受験勉強はそんなに必要ないから、その分、別の目標を持たなければいけないと言われました。そこで教えてもらったのが電気工事士の資格でした」

なるほど、そうだったのか。

挑戦し合格した本人も偉いが、学びの方向を示してくれたお父さんも立派だ。

ということは、お父さんは電気関係の仕事?

「いいえ、父親は塾で教えています」

そうか。ますます立派だ。

本人の興味や適性を尊重しつつ、努力の方向性を適切に示してあげられるなんて、これぞ進路指導のお手本ではないか。

もう一人、電気科ただ一人の女子生徒にも話を聞くことができた。

これまた「父親が電気関係の仕事をしていたので興味を持ちました」

こちらは背中で教えるタイプ。

ただ「勉強しろ」としか言わないお父さん、お母さん。

こういう親子もいるんだよ。

◆パンフにもう一工夫

同校HPに次のような記事が上がっていた。

【校長のブログ】6/4 埼玉新聞社様の取材を受けました。

この記事の中に、「訪問の最後には梅野様から学校案内のアドバイスもいただきました。今後の参考にさせていただきます」とある。

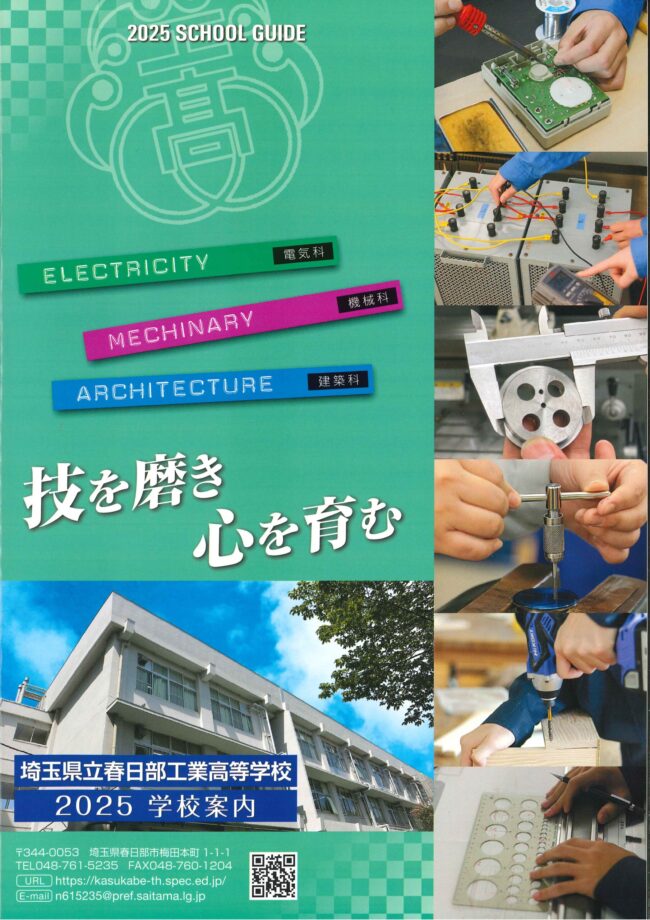

これが同校パンフ2025版の表紙。

要素が多すぎてゴチャゴチャした感じ。

そのため、肝心な学校名が霞んでしまっている。

右側の写真6点はまあいいとして、校舎の写真は不要だろう。

これが無いだけで、「技を磨き 心を育む」のキャッチフレーズと校名が浮かび上がってくる。

住所やQRコードも裏表紙でいいだろう。

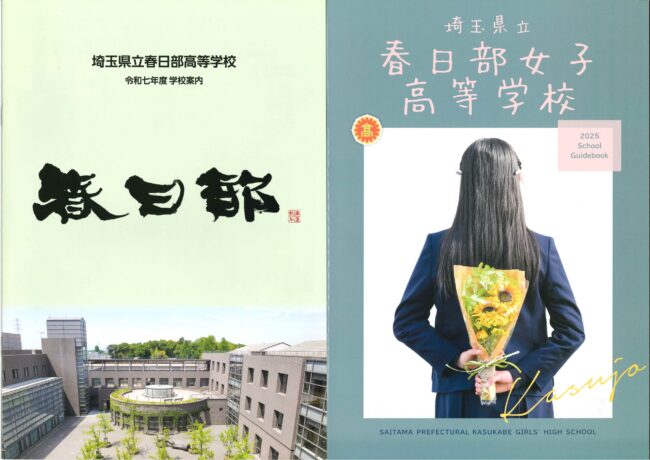

要素を絞りに絞った表紙のお手本がすぐ近くにある。

春日部高校と春日部女子高校だ。

シンプルだが、この方が印象が強い。

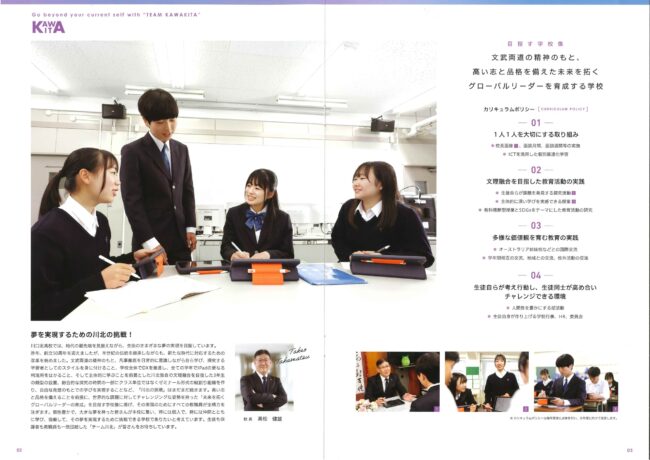

次に2ページと3ページ。

これを業界ではイントロと呼ぶことがある。

表紙を見て手に取ってもらい、次に開いたページでイメージを膨らませ、さらに先へと読み進めてもらう。

そういう大事な役割を担っているのが2~3ページのイントロだ。

ここは見開きで一つのページと考えるといい。

たとえば、こんな感じ。

まず春日部東高校。

次に川口北高校。

共に見開きを1ページととらえたデザインとなっている。

写真というのは点数を絞った方が一点一点をしっかり見てもらえる。

また、デザインにおいて「空白」の持つ意味は非常に大きい。

文字(テキスト)にしても写真、図表にしても、何もない真っ白な部分があってこそ生きるのである。

これでもかと文字(テキスト)や写真、図表で埋め尽くすと、結局どれも読まれない、見られないとなりかねない。

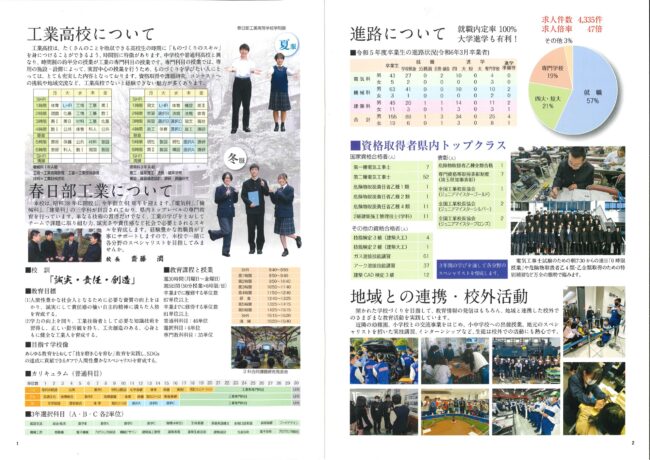

これが春日部工業のイントロページ。

その後の各科紹介ページはすっきりとまとまっているだけに、非常に惜しいと思う。

以上が校長先生のブログにある私からのアドバイスである。

2024-06-06 at 22:03

>>本人の興味や適性を尊重しつつ、努力の方向性を適切に示してあげられるなんて、これぞ進路指導のお手本ではないか。

塾という立場で進路指導をする者にとって、これは本当に大切なことだと思います。本人をよく見た進路指導を私も模索していきたいと思います。

でもそのためにも、専門学科のことをもっとよく知りたい、そんなふうに思います。

塾説や塾関係者が出席できる機会が増えてきたら、そんなふうに思います。