久喜高校の「塾の先生方向け説明会」に行ってきた。

JR・東武「久喜駅」西口からゆっくり歩いて15分(学校公式発表は12分)。

学校正門につながる道は「久喜高通り」と名付けられている。

歴史ある学校の特権みたいなものだ。

◆昭和レトロな校舎だが

10時開会で、校長先生の挨拶の後、すぐに授業見学に入るスタイル。

3階建て校舎(一部4階あり)が3棟並ぶ。

廊下も教室も昭和感たっぷり。

だが、そこは女子校。暴れまわってものを壊したりはしないので、きれいな状態が保たれている。

建物は古いが教室内は最新機器が揃っている。

プロジェクターが標準装備されているのは、今日どこの県立高校でも同じだが、同校はこれに電子黒板が加わる。

全教室に電子黒板を設置しているのはおそらくここだけ。

注目すべきは、資金調達の方法だ。

県がこのような予算を付けるはずはないから全額寄付でまかなった。

聞くところでは、OG(卒業生)から多額の寄付があったという。

埼玉県では「埼玉県教育環境整備基金」という、クラウドファンディングに似た仕組みを導入しているが、同校も形としてはこの仕組みに依った。

少子化がさらに加速すれば、県予算も縮小する可能性が高い。

学校数を削減し、それに合わせ人員も削減すれば、経常費は問題ない。

しかし、施設設備等の大規模改修や新増設の予算が取りにくくなる。

これからの学校は、公私問わず自前の資金調達法を確立する必要がある。

その方法の一つが寄付だ。

入学生・在校生から半ば強制的にとる寄付ではなく純然たる寄付。

当面は卒業生が中心となるだろうが、最終的な目標はクラウド(大衆)からの寄付。

寄付者に対し直接的な見返りはないが、学校は、有為な人材を育てるという形で社会全体に還元する。

今後、学校の資金調達ルート確保問題がクローズアップされるようになるのは間違いない。

特異なケースと言えないこともないが、自前で資金調達した久喜高校のやり方は今後のあり方を示す一例である。

◆第1回調査で1倍を超えられるか

私が第1回進路希望調査の結果を重視していることは、このブログの読者の皆様はよくご存知だろう。

人気投票的な要素があることは否めない。

隔年現象も現れることがある。

その上で、やはりこの調査は、その学校の人気と実力を表すバロメーターなのである。

久喜高校の第1回調査の倍率(定員7クラス280人)

令和6年度 0.87

令和5年度 0.90

令和4年度 0.97

令和3年度 0.81

令和2年度 0.94

毎年こんなスタートであるが、第2回調査、実際の出願と徐々に上がって行き、最終的には定員に達する。

ただし、実質ほぼ無競争。

この現状を打破したい。

そうだ。そう言えば「現状打破」を信条とするプロマラソンランナー川内優輝さんは、公務員時代この学校の事務職員だった。

その名残が今なお同校HPに残っている。

「週刊KUKIペディア 川内優輝編集」

話を戻す。

とにかく何とか頑張って第1回調査で1倍を超えることだ。

その意味で、今回の塾説も現状打破のための方策の一つとして評価したい。

ただし、説明会の年間予定を見ると、まだまだ重心が後ろに大きく傾いている。

言葉は悪いが、「最後に帳尻を合わせよう」という姿勢が見え見えだ。

これでは「うちの学校は最初の選択肢ではなく、最後の選択肢でいいですよ」と広言しているようなものだ。

特に1月25日の第5回などはまったく意味がない。

が、その一方で3月に新3年生向けを予定している。

募集については転換期を迎えているということだろう。

なお、今日は塾説明会だったが、通常の受験生・保護者向け説明会に塾の先生も参加できる。

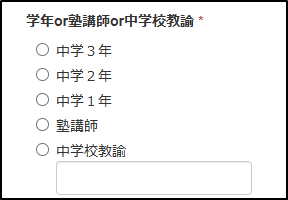

下は第1回説明会(7月13日)申込フォームの一部である。

塾講師、中学校教諭という選択肢がある。

ここまで塾の先生方に親切な学校も少ないだろう。

コメントを残す